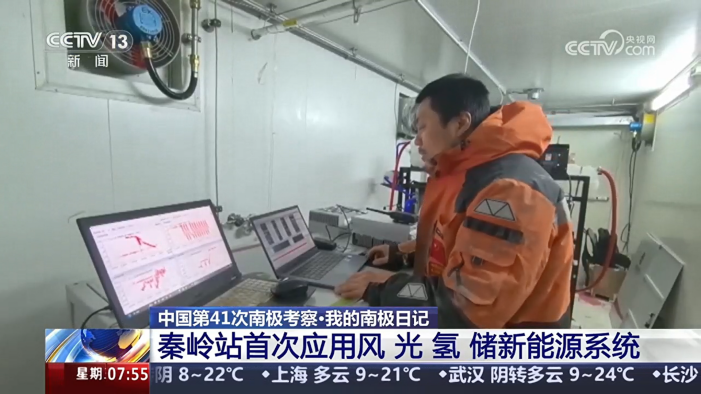

近日,中国第41次南极考察队圆满完成度夏任务,顺利返回上海。来自电机系的王彬副研究员作为本次考察队中清华大学的唯一代表,参与并出色完成了南极秦岭站能源系统的建设任务,首次实现了以新能源为主体的规模化清洁能源系统在南极科考站的应用。

怀揣初心,奔赴冰雪之境

南极科学考察是人类探索自然奥秘、探求新发展空间的重要领域。世界各国在南极先后建立了150余个科学考察基地,南极已成为全人类争相探索的战略“新疆域”。能源是南极科考的基本物质保障。目前90%以上能源供给为燃油,高污染、高成本、不可持续。迫切需要就地利用风光等自然资源,实现安全可靠的清洁能源供应。南极具有极强风、极低温、暴雪等极端环境特征,常规清洁能源装备难以直接适用,安全问题频发。

中国南极秦岭站是中国第五个南极科考站、第三个常年考察站,它所处的罗斯海区域是南极科学考察和南极国际治理的热点区域。2024年,习近平总书记致信祝贺中国南极秦岭站建成并投入使用,并在2025年新年贺词中再次提到了“南极秦岭站崛起冰原”, 高度肯定我国极地考察事业取得的成果。

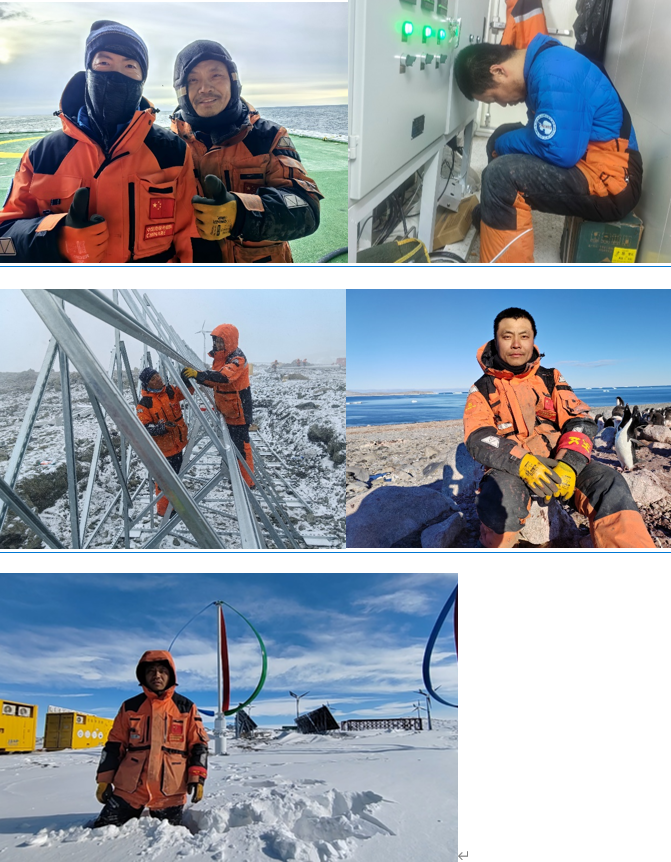

王彬副研究员作为清华大学的唯一代表,受邀加入中国第41次南极考察队,在中国极地研究中心极地清洁能源首席科学家、清华大学教授、太原理工大学校长孙宏斌老师的支持下,踏上了为期137天的科考征程,参与秦岭站能源系统的建设任务。从2024年10月底自广州启航,到2025年3月下旬返航,这一路,他带着 “不入虎穴,焉得虎子” 的决心,深入南极探索极端环境条件下清洁能源装备的可靠性及系统安全保供难题。

战天斗地,攻克新能源建设难题

在南极,建设一套清洁能源系统异常困难,最大的技术难点在于,如何让清洁能源的产生、存储和使用等各个环节,能适应南极“遥远极端”的严苛环境特征,因此需要结合南极的实际情况,对常规清洁能源技术做进一步创新改造。在装备层面,采取低温电池、抗风风机、抗风光伏等创新技术,以提高能源装备在南极环境下的适应能力;在系统层面,改进了能源系统水循环流程,实现了废水的循环利用,研发了风光储动态控制系统,抑制风光快速波动对南极用电各环节的干扰,设计了余热回收及分配利用体系,提升了整体能效,有效缓解了南极清洁能源系统运行面临的“缺水、少电、保暖”等挑战。

在秦岭站工作的60天时间里,虽然是夏天极昼,但气候条件依然非常恶劣,最低温度到了零下20几度,再伴随着9-10级大风,为了按期完成建设任务,王彬和队友们始终坚守在海拔最高的野外新能源区域,争分夺秒、加班加点,每天工作15小时以上,突破个人的体能和毅力极限,艰难推动着每一项建设工作:戴着手套无法拧动光伏支架的螺丝,就摘下手套一点一点的拧,两天下来,手指上全是冻裂冻疮;冒着风雪徒手扛着120斤的燃料电池变流器爬上2楼集装箱,不到5分钟的时间,手指完全冻僵,沾在设备上撕不下来,只能让队友一点点挑开粘连的血肉。

然而,这些困难并没有阻挡王彬他们的前进脚步。他们始终坚持“自强不息,厚德载物”的校训精神,逢山开路、遇水搭桥,克服严苛自然环境对能源装备和个人能力的双重考验,亲手搭建起风机、光伏、氢能、储能等设施,实现了以新能源为主体的规模化清洁能源系统在南极科考站的首次应用,验证了清华先进能源成果在南极极端环境下的可行性。

生死考验,见证能源力量

在南极极端环境里,为了完成科考任务,实现科研成果的落地应用,王彬和队友们不但要付出千辛万苦,还多次面临生死考验。

王彬印象最深刻的一次发生在2月16日,一次常规的能源装备调试任务遭遇了天气骤变,十级大风裹挟着暴雪袭来,通往营地的道路迅速被积雪掩埋,四周茫茫一片,能见度不到2米,指南针完全失灵,难辨方向,1公里之外的宿营地变得遥不可及,由20尺集装箱临时搭建的巡检舱成为王彬和2名队友的唯一避难点,在零下20度低温和10级暴风雪天气下,他们坚持了1天1夜,一直到天气好转、救援到达。在整个过程中,来自山下后勤中心的电力线路是他们安全生存的最重要保障:在狂风暴雪中,一旦停电超过15分钟,巡检舱温度将迅速降到零下20度。为了保证安全,王彬和站长通过手台保持密切联系,确保后勤中心的持续供电,并带领队友们开展了一系列工作,给巡检舱做保温强化措施,排查并消除暴风雪下的电力安全隐患等。当站长亲自开着雪地车,用两个大灯照亮救援之路时,王彬和队友们喜极而泣。

面向未来,续写科研新篇

南极清洁能源利用技术的研究,不仅是探索自然边界的科学挑战,更是常规能源系统升级的“创新实验”,通过极限场景倒逼技术突破,为全球应对气候变化、提升极端环境下的能源韧性提供可复用的解决方案。但王彬也清楚地认识到,本次科考工作只是走出了规模化清洁能源系统在南极应用的万里长征第一步,仍存在大量研究空白和技术难题。未来,他期待与清华大学、太原理工大学等科研团队携手,持续深耕,让南极清洁能源之路走得更顺、更宽、更远。

在南极科考途中,王彬有感而发,写下了诗歌《南极绿梦-冰与火之歌》,表达了对未来南极清洁能源利用的梦想:

南极探秘情满怀,科考绿能新意开,

雪覆恩堡企鹅舞,冰封罗斯破雾来。

科研勇士迎风立,建设英豪展雄才,

雪龙秦岭齐奋进,战天斗地耀九垓。

路虽远,行则必至,梦虽遥,追则必达。王彬的南极之行,是清华电机系响应习近平总书记提出的“向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力,不断突破人类认知边界”重要指示,践行“绿色考察”倡议,支持科研创新的生动写照,彰显了我国科研人员不畏艰难、勇于创新的精神。让我们向以王彬为代表的南极科考勇士们致敬,期待在众多科研人员的共同努力下,我国在南极科考及清洁能源技术领域取得更多辉煌成就,让清洁能源之光,照亮人类探索星辰大海的征程!

王彬简介:

王彬,清华大学电机系副研究员,博士生导师,教育部青年长江学者。IET Fellow、IEEE高级会员,中国能源研究会青年工作委员会执行主任,中国电工技术学会主动配电网及分布式电源专委会副秘书长。长期在电力系统领域持续耕耘,各阶段主要科研成果均得到实用化推广应用。曾获国家科学技术进步一等奖1次,省部级科技一等奖励10次,先后入选中国电机工程学会、中国电工技术学会、中国能源研究会、中国可再生能源学会等4个国家一级学会的优秀青年人才,荣获中国产学研合作创新奖(2023)、中国技术市场协会金桥奖(2024)。作为清华大学的唯一代表,入选中国第四十一次南极考察队,赴南极执行秦岭站清洁能源系统的建设任务。